【突然ですが】先日友達と雑談する中で「フェミニズムの定義とは?」といった話になり、そういえば自分の卒業論文フェミニズム・アートだったじゃんと思いだした。そんで卒論を引っ張り出して読んだらなかなか面白かったので、こういうのってどう発表するのが正解なのかわからないけれどブログで公開してみます。

(今読むと引用で文字数稼ごうとしているのがバレバレである)

「女性芸術家にみるフェミニズム」

*目次

序論

Ⅰ章 フェミニスト・アート

1 その起源と背景

2 男性的な画家・バシュキルツェフ

Ⅱ章 苦痛を解明する女性たちの作品

1 ヒステリーの表出としての芸術

3 写真家 シンディ・シャーマン

4 演出家 クリスタ・バインシュタイン

5 おぞましきものが示す鏡の向こうの世界

Ⅲ章 規範の打ち壊しと解放

1 女性を閉じ込める秩序

2 打ち壊しという行為

3 女性と花のモチーフ

結論

序論

フェミニズムは、オックスフォード英語辞典によれば「女性の権利の擁護」として定義されている。フェミニズムはヨーロッパで19世紀の半ばに起こったものだが、歴史的には多様な立場をとる多くのフェミニズムが存在してきた。最も狭義の意味では、フェミニズムとは、組織的に抑圧された女性たちの同一性を意味している。そこで共有されているのは、ジェンダー関係は両性の間の自然の差異に書きこまれているわけではなく、それは不変のものではないという信念と、その変容との政治的コミットメントである。[i]

「フェミニズム」という言葉は、歴史的に、ヨーロッパ啓蒙思想の言説の一部として出現し、19世紀のフェミニズムは、この西洋的ブルジョア的ルーツを深く記していた。この歴史のせいでフェミニズムという言葉を拒否した女性運動もある。特にフランスのフェミニズムは、いまだに「フェミニズム」という言葉に対しいろいろな留保を行っている。1970年代のプシケポ・グループは、フェミニズムを「家父長制の中で権力を望む女性たちの修正主義運動」と定義した。フランスの哲学者であり社会学者であるフェミニスト、リュス・イリガライは自らのフェミニズムを以下のように定義する。

私が欲するのはまさに女性の理論を作ることではなく、性的差異の中に女性的なものの場をしつらえることだからです。この差異――男性的なものと女性的なもの――は、常に(男性)主体の表象体系の、自己表象体系の《内部で》機能してきました。(略)したがって、重要なのは、たとえ告発しながらであれ、この欠如、この陰画の中に身を落ちつけることでも、女性的なものを《性的差異》の元基準としつつ同一者体制を逆転させることでもありません。そうではなく、この差異を実践しようとすることです。[ii]

イリガライのフェミニズムは、男性を排除し女性が自分たちの社会を作り上げるという権力占有に向かう=ファルス中心主義[iii]的な差異を逆転することや、男性と女性の価値を均一化することではなく、差異を実践するという新たなフェミニズム哲学の可能性を示す。

彼女の代表的著書のなかで今回取り上げたいのは『差異の文化のために』[iv]の内の一節「わたしたちの美をどのようにして創造すべきか」[v]で語られたフェミニズム的芸術論である。

女性の作品を見ていて、彼女たちが表現する引き裂かれるような苦悩、恐怖にまで達するその悲痛な思いにわたしはよく悲しみを覚えることがあった。女性によってつくられる美を見つめることが好きだったにもかかわらず、わたしの前には悲嘆と苦しみといら立ち、時には醜さがあった。幸福の瞬間、休息の瞬間、日常生活のこまごまとしたことへの補償の瞬間、統合とコミュニケーションあるいは一体感の瞬間として私が期待していた芸術は、苦痛や重荷が追加される原因になっていたのだ。[vi]

21世紀に生きるわれわれも女性の表現するおぞましい芸術に対し、イリガライ同様の苦痛や疑問にしばしばぶつかる。そこで女性芸術家たちは、どのような背景、意識のもとで彼女たちの美を生成してきたのだろうか。悲痛な作品の中に、彼女たちは何を表してきたか。未だなお男性中心主義的体制に依拠し続ける社会において、女性の芸術家がいかにして彼女たちの美を創造してきたか、既存のフェミニスト・アートや美術評論と照らし合わせながら明らかにしていきたい。

Ⅰ章 フェミニスト・アート

1 その起源と背景

20世紀のフェミニズム思想の広がりとともに、女性たちは制作の現場で文字通り声をあげはじめた。特に欧米を中心に1960年代末以降、ジェンダーやセクシュアリティといった多様性の観点に基づいて、視覚芸術を用いてのファルス中心主義的な社会への申し立てが行われた。それまでの伝統的な視覚表象の枠組みにおいて、女性は常に視線を向けられる対象であり、視線をもつ主体ではなかった。そこで女性芸術家たちは常に性差別的・ヘテロセクシュアルな構造と結びついてきた視覚芸術という場において、フェミニスト・アートを以て既存の表象のあり方の脱構築を目指した。このような性質のもと、フェミニスト・アートは統合やコミュニケーションといった美的体験ではない感覚を多く観者にもたらすものだ。イリガライの指す“女性の作品”とは特に、男性により理想化され固定化された「女らしさ」に反発し、フェティッシュな表面の代わりに不気味で恐ろしい・アブジェクトな女性性を晒し出す作品と考えられる。女性芸術家は、女性として、女性というイメージに規定され活動する上でも、作品のなかで痛み・苦しみを感じさせるまで「女」という視覚表象の枠組みを作りかえる必要があったのである。よって女性であっても、既存の男性的価値に従って作品を創造した芸術家はフェミニスト・アーティストの埒外であろう。社会的諸権利の平等や研究における差別にのみ闘う女性について、イリガライは、単に《平等な》だけの女性は、《彼らと同じ》なのであって、つまりは女性でないと語る。[vii]たとえばフランスの女性画家マリー・バシュキルツェフ[viii]についてである。

2 男性的な画家 バシュキルツェフ

《女性たちのアトリエ》《ミーティング》といった作品が代表的なバシュキルツェフであるが、彼女を有名にしたのは作品ではなく日記だった。没後に出版された日記は、若い女性の有名になりたいという野心を明確に記されていたことで、多くの驚きと反発を呼び起こした。しかし、男のように絵を描いてなおかつ美しくありたいという野心の強さから、彼女は芸術家としては典型的な凡庸さのなかを生きてしまった。

バシュキルツェフにとって芸術を作ることは、目的ではなく手段であった。シモーヌ・ド・ボーヴォワール[ix]は『第二の性』の中で彼女のスタンスを、芸術を自己顕示の道具と考える「名誉の妄想」にとらわれたナルシスト的であると評した。[x]またこうした彼女の立場は、リンダ・ノックリンが1971年に発表した論文「なぜ偉大な女性の芸術家はいなかったのか」[xi]でも批判されている。ノックリンは女性芸術家の作品すべてが固有の「本来の女らしさ」を持つわけではないとし、バシュキルツェフの作品はまさにノックリンの提唱する「本来の女らしさ」に逆流するものだった。実際、彼女は作品に「女らしさがない」と評されることを最高の褒め言葉として受け取ったというエピソードもある。

ノックリンの他にも美術評論家グリゼルダ・ポロックが、バシュキルツェフの芸術観について論じている。1988年に発表した「モダニティと女性性の空間」という論文で彼女はバシュキルツェフの名前を引用している。[xii]十九世紀後半、女性たちが男性たちの「まなざし」のもとで活動する空間を制限されていた時代において、バシュキルツェフはあくまで男性の芸術の価値観を共有したいと考えた。ポロックはこのような姿勢に対し「女性の肉体を描いた作品を、男性芸術家が彼らのモダニティを主張しアヴァンギャルドの主導権を得ようと争う場所だとみなすのは当たり前だとして、では女性による絵画で、女性たちが男性のヌードの表象において彼女たちのセクシャリティと闘ったという例が見つかる事はあるだろうか」と問いかけ、即座にそんなことはもちろんあり得ないと答える。[xiii]バシュキルツェフに限らず、当時女性芸術家の活動する余地があった美術学校や画塾ですら、男性が女性を眼差しによって支配する男性性の空間だった。同世代の画家であるモリゾ[xiv]やカサット[xv]のように、作品制作にあたり空間の表現、見る者の視点の決定、描く場の設定、筆遣いなどで男性の印象派とは異なる処理をした女性芸術家は、生産における差異の再生産を行ったため窃視者[xvi]とはされなかったとポロックは語る。[xvii]

しかしながらバシュキルツェフは、あくまで既存の男性的な芸術観に従い活動を行った。伝統的な視覚芸術の枠組みのなかでは、「オールド・マスター」の女性形は決して芸術上の「巨匠」を示さなかったとして、ポロックはバシュキルツエフのスタンスに苦言を呈す。[xviii]バシュキルツェフは芸術家となるために必要な自由が女性にはないと訴えたが、その目指した芸術は差異の再生産をなさぬヘテロセクシュアル的視線にもとづいた男性芸術そのままの模倣でしかなく、彼女を有名にさせたのは作品ではなく、彼女の容姿や日記といった既成の枠組みの中での女性性に対する評価だった。よってバシュキルツェフは「描く」女ではなく「書く」女に過ぎなかったのである。

3 ポロックの「仮想フェミニズム美術館」

以上述べてきたようにバシュキルツェフのように男性的な権威や偉大さを求める女性芸術家の作品は、観者に差異の再生産を促さず、女性の作品であれどフェミニスト・アートではない。では女性が独自に美を創造することができる芸術とはいかなるものか。ポロックは1960年代以降のフェミニスト・アートの在り方について、「仮想フェミニズム的美術館 Virtual Feminism Museum」というコンセプトで具体的に述べている。

ここで私は、美術の歴史に対する私の最新のフェミニスト的介入である「仮想フェミニズム美術館」というコンセプトを紹介する。これはインターネット上のサイバネティック美術館ではない。だが実現できない美術館なのだ。「仮想」とはここでは皮肉の意味合いを持ち、この美術館が決して存在しえないことを暗示している。現代社会における美術館は、娯楽、観光、文化遺産、企業出資、投資の流通とますます強く結びついている。男たちは女たちから金を作り出し、女たちのために使う。しかしながら金がフェミニストの所に来ることはない。なぜなら、リュース・イリガライが論じたように、フェミニズムとはまさに商品としての女が流通されることを拒否し、自分たちに社会性と政治性を与えたときに生まれるからである。[xix]

ポロックはフェミニズム的芸術作品との出会いを体験する場としての美術館は存在しえないとして、ヴァーチャルにこの美術館を仮定した。このときの“フェミニズム的芸術作品”(=フェミニスト・アート)とは、女を怪物として[xx]・母として・性的他者としてのイメージとして常に幻想化されていたことに反発する作品を指している。そしてこれらの作品はヘテロセクシュアルな視線を覆すものであるため、男性中心の経済で受け入れられ難いことと想定されている。定かではないが、1988年にポロックにより提唱されたこのコンセプトが1990年『差異の文化のために』に影響を与えた可能性は高い。また上記したようにポロックはイリガライの思想を引用しており、相互的な関係性が見て取れる。そこで二人の芸術へのまなざしを似通ったものと想定し、ポロックの仮想するフェミニズム美術館から作品を挙げる。

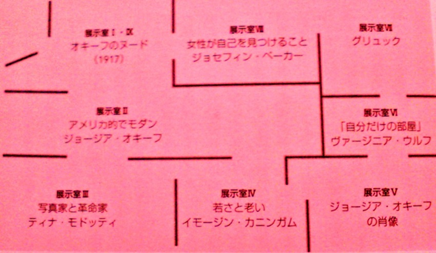

ポロックはアートについて歴史と無意識によって形づくられる様々な意味と折り合いをつける文化的諸行為であると定義づけ、そのため美術館はフェミニズム的な出会いの場を作り出すことができるとした。彼女によって提示された女性のアーティストはジョージア・オキーフ[xxi]、ティナ・モドッティ[xxii]・イモージン・カニンガム[xxiii]、ヴァージニア・ウルフ[xxiv]、グリュック[xxv]、ジョセフィン・ベーカー[xxvi]の6人である。これらアーティストの作品を順路となりポロックの仮想フェミニズム美術館は完成する。[xxvii]

訪問者は、花をモチーフに女の身体を画の中にあらわしたジョージア・オキーフ、奔放な女のセクシュアリティを舞台上にあらわしたダンサー ジョセフィン・ベーカーらから、独自に女性的な美を見いだしたアーティスト達の作品を逍遥することができる。彼女らは一様にして、男性の女性に投影する視線を自覚しながら新たに「女として見る」というスタンスを確立している。女性である自らを否定するのではなく差異を実践したという点で、あくまで男性的視線の芸術活動を目指したバシュキルツエフとはまなざしの在り方・方向が異なることは明白であろう。巻末にポロックは美術館の訪問者に対して、作品が女性的であることに価値について以下のように語った。

「女性的なるものにおいて/について/から」生じるこれらの「不気味な(uneasy)」性のヴィジョンは、われわれに、さまざまな可能性をひらく可能性が現在にある事を、そのための材料を、そしてやりがいのある仕事の喜びをもたらしてくれる。われわれがひとたび、芸術を差異化するためのもろもろの歴史を手にし、女性的なるものの多様な次元、そして、ほかならぬその身体の解釈を拡大すれば、この可能性を改めて考え直すことが出来るのだ。[xxviii]

Ⅱ 苦痛を解明する女性たちの作品

1 ヒステリーの表出としての芸術

わたしはこれらの女性の中の一人である。醜い事柄を描いたり示したりすることのないようにしてはいるが、時々つらい現実を述べることがある。(中略)わたし個人としては、どちらかと言えばマイナス面を述べるのを残念に思っているが、女性の視点からすれば、この行為は、隠されたままでなければならなかったことを明らかにする限りにおいて、必要かつプラスの目的を持つものである。

それゆえ苦痛を解明することは、女性の側からの正しい行為である。それはまた個人的ならびに集団的なカタルシス作用でもある。自分たちの体験を黙っていざるをいない女性は、そのカタルシス作用を無言症や麻痺などの身体症状に変えた。個人的、集団的苦痛をあえて公表することは、身体を楽にし、別の時間に達することを可能にする、一つの治療効果がある。これは無意志的なものではないが、一部の女性にとっても、多くの女性にとってもたぶん同じことである。[xxix]

以上の女性の芸術家がアブジェクトな作品を創造する行為自体について語る章において、イリガライは個人的にマイナス面の表出について肯定的な立場を取らない。フェミニスト・アートを支持しながらマイナス面に対する叙述を残念に思うのは、啓蒙期から19世紀にかけて規定された“女性のヒステリー”に関係するものと考えられる。

ヒステリーは古来より女の病気されるため、これを発症したと見做されれば神経症の患者として医学的に対象化しうるものとなり、女性としてのみならず健常者として語る権利を奪われる危惧がある。ヒステリーについて『ひとつではない女の性』でイリガライは言及し[xxx]、ヒステリーが現在のところ徴候や病理のかたちでしか探知されず、男性的社会から禁圧的な態度をとられていると語っている。

しかし女のヒステリーは、女性が表現主体であることを伝統的に拒まれ、〈語ること〉ができず、常に〈語られる〉ものであった歴史と切り離せない。これについてはイリガライも“男性なみに〈語ること〉を目指すのではなく、あえて「固定された分割を拒み、男性的なものと女性的なものとのあいだを行き来し、ファルス中心的な秩序を脅かす、ヒステリー者の位置」”に意味を見いだそうとしている。[xxxi]

言い換えれば、ヒステリーの中には、常に、蓄えられた力と麻痺した力とが同時に存在します。一方は、男根支配主義に女性的欲望が隷属するに従って、ずっと、以前から、常に、禁圧されてきた力であり、もう一方は、《感覚》と《物質》が知性とその言説に従属する性で、沈黙や模倣[xxxii]を強いられる力です。(略)しかし、同時に、ヒステリーには、特に身振りや言語における他の《生産》様式の可能性があります。もっとも、この可能性は潜伏状態で保持され維持されていますが。まるで、今後来たるべき文化の蓄えとでもいうように?……[xxxiii]

以上のようにヒステリー者という視点から、マイナス面を訴える女性を残念に感じながらも“他の《生産》様式”としてフェミニスト・アートにイリガライが可能性を見いだしていたことがわかる。では、どのようなヒステリーが他の生産として女性の精神的開放を促し、女性を別の時間に運ぶのか。今後来たるべき文化を先導するのか。アブジェクト的に、自身のトラウマについて・フェティッシュ化された肉体について・セクシュアリティについて〈語ること〉を選んだ女性芸術家を例示していく。

2 日本画家 松井冬子

「幽霊や内臓があらわになった女性の死体、動物の亡がらなど人々が目をそむけたり、社会的に排除してきたものを主題に、日本画を描いています。」[xxxiv]

女性の側から苦痛を開示する芸術として、こんにち日本画家である松井冬子[xxxv]が注目を浴びている。彼女はテレビの特集番組[xxxvi]に出演した際上野千鶴子[xxxvii]と対談し「鼓膜が破れるほどの暴力を男性から受けた。それによって自分の中に攻撃性が生まれ、芸術という異次元に放出している」と作品創造にあたる精神的構造を述べた。

彼女の代表作《浄相の持続》では、女の死体が花の咲く地面に横たわって自らの内臓を見せびらかしている。青白い肌の女性のまなざしは鑑賞者へと向けられ薄く微笑みを浮かべているが、画の中心部には胎児を宿した子宮が露出しており生殖を否定することにより女を“子を生む入れ物”と見做すアリストテレスに始まる男性中心主義的思想への抗議にも感ぜられる。また松井は同番組で「絵を描かなければ死んでいた」とも述べ、女として女を主題に作品創造をすることでそのアイデンティティを再発見したことを示した。

3 写真家 シンディ・シャーマン

1980年代シンディ・シャーマン[xxxviii]は、父権性文化により伝統的に形成された女性のアイデンティティと、実際に女性の主体であるものの間の分裂を演じ、女性のフェティッシュ化される以前/以後の記号を映像や写真の中に表した。

上記した《フィルム・スティル #6》は初期のシリーズの作品、《無題 #175》は後期の『ディザスター』シリーズの作品である。《フィルム・スティル》や《ファッション》といった初期の作品でシャーマンは、実在する映画の1コマかのように、様々な女性を化粧や衣装をもって過剰なまで演じている。しかし後期《ディザスター》や《セックス・ピクチャー》の作品群では女性的な記号は解体され、意味をなくした生身の肉体のみがそこに示される。シャーマンの身体とその不可能性の問題に関し、ノーマン・ブライソンは、クリステヴァ[xxxix]やラカン[xl]をふまえつつ社会学的に論じた。

十八世紀の啓蒙のプロジェクト以来、生身の身体は公共の場から追放され、言説や写真による表象の中に蒸発し、「社会的に構築されたもの」としてのみ存在するような主張が出現する。ところが苦痛のようにいかなる記号との交換をも許さない身体の次元が消失したわけではない。(中略)シャーマンのイメージも、それ自体が視覚表象としてこの「形とは本質的に通訳不可能な、アンフォルムなもの」を表象しているわけではなく、代理による近似値の提示(おとり/アナロジー/「ある種の吐き気」の喚起)を通して「リアルの到来」を告げている。[xli]

シャーマンによる「女」という記号の破壊は、フェティッシュ化の範疇から外れ社会的な秩序からこぼれおちた肉体が怪物化したものとして現れ、新しくよりリアルな芸術体験をわれわれにもたらす。もともと女の肉体を覆っていたフェティッシュというイメージは、深淵や不吉な兆しといった女性の不安要素を消し去り、女の身体を男が安心して鑑賞し操作できる部分となすために男性によってクリエイトされたモビルスーツなのであった。そのため女が女として自らの身体そのものを自覚し、記録し、時には傷つけ、変形し、継ぎ足すことで繰り広げられる多様なパフォーマンスは、フェティシズムと女性嫌悪の入り混じった女性に対する投影を退け、記号化の覆いを外し、女性に本来の身体への兆しをもたらす。「暗く、隠されたそれは、規律や調教の対象として身体を捉える考え方それ自体のために払われる代価なのである。」[xlii]

また《仮装》をするという行為についてイリガライは以下のように述べた。

私にとって仮装とは何か。仮装とは、とりわけフロイトが「女らしさ」と呼ぶものです。たとえば、女性になる、しかも「正常な」女性になるべきだと思いこむことです。男性は最初から男性なのに、男性は男性であることを遂行していればよいのに、女性は正常な女性になるべき、つまり、女らしさと言う仮装の中に入るべきというわけです。[xliii]

初期の作品群でシャーマンが実践した《仮装》も、まさにイリガライが語るように、イメージ化された「女らしさ」という枠にはまるという作用をもつ。男性による規定以前に「女らしさ」という枠組みは存在せず、女は自然のうちに女性に成長するのではなく、男性的な規範化のもと女性に成長させられてきたのである。シャーマンはそこで女性が「正常な」女として男性の価値体系の中に入ることを実践しこれを操ることで、すでに全てが男性的に規定されつくした今日の世界において女性が女性たりえる戦略を掲示した。それによって女性的イメージの虚像性は暴きだされ、女性の美的規範というモビルスーツをまとわされた女の奥に潜む、男性の女性消去の傾向が明らかになるのである。

4 演出家 クリスタ・バインシュタイン

ボディ・パフォーマンスという分野は瞬間性を重んじ視線を捕獲する上でまたとない効果をもつためか、視覚芸術の場で既存の秩序に申し立てを行う女性アーティストは、演劇の分野にも多く存在した。その中でもドイツの前衛芸術家クリスタ・バインシュタインは、20世紀以降女たちが模索しつづける女独自のセクシュアリティを舞台『血の侯爵夫人』[xliv]に演出した。

舞台は、荒涼たる丘にそびえ立つ古城。地下牢から女が引きずり出される。首輪に鎖が付けられ、四つん這いのまま引かれてゆく。(略)祭壇にひざまずかされた女は、わずかにまとった下着を行きちぎられ、侯爵夫人がかざす髑髏から滴る血の洗礼を受ける。全身に血を浴びた裸体に、心臓と思しき臓器がこすりつけられる。女は祭壇の周りを這い回され、棒の先にくくりつけられた臓物をなめさせられる。さらには、ひざまずいた背中と尻に、はらわたの束がムチとなって振り下ろされる。[xlv]

女の肉体から抉り出されたかの見える臓器や血はもちろんフェイクであるが、それを承知した上でも、女のみが出演し、女が演出する常軌を逸した狂気の世界は、まずは見るものに言葉を失わせる。レズビアン的なセクシュアリティは70年代聖域として暴力とは最も遠い位置にあったが[xlvi]、80年代に入るとこれは暴力性を排除した形で語れないことが、バインシュタインはじめ前衛的女性アーティストにより判明しはじめた。女性独自のセクシュアリティを開拓する一連の行動は、暴力と官能の関係は女性同士においても緊密であることを明らかにし、マゾヒズムが女性的な性質であるとする男性の視線投影に異議を唱える。またレズビアン関係にある女たちによる“演じられた儀式”は、アートとポルノの境界に立ちまわることで表象のあるべき規範を一方的に規定し、許可すべきものとそうでないものの審判役でありつづける男性的主体に挑戦した。当時女性の前衛芸術家たちが性的欲望を女の側に奪還すべく、その多様性に富んだ世界を掲示したことは、さらに現存するタブーを打破していくにあたり大きなインパクトを与えた。

5 おぞましきものが示す鏡の向こうの世界

これらのグロテスクや不気味と括ることができる作品群は、一見すればモダニストが伝統的に評価してきた「ショックを与える価値」や「原初的(プリミティブ)な」肉体にたいして示される魅惑を踏襲しているかのように見える。しかし実は、ヌードや肉体の切片、排泄物といったおぞましいものを観者にショックを与える武器としてとりいれてきた、男性的な前衛芸術とは一線を画する。松井冬子にもシャーマンにもバインシュタインにも、観者にただショックを与えてやろうという意図を欠くためだ。松井は作品を作る意図について新聞の取材で「痛みや狂気を感じさせるような私の作品に共鳴してくださる方もいます。あがめるほど熱狂的なファンもいるですって?もしそうなら、世界に一人だけでも共感していただけたら、という気持ちで描いているので、とてもうれしいです。」[xlvii]と答え、観者にショックを与えるために不気味なテーマを扱っているのではないことを明らかにしている。またシャーマンにおいても、自己の作品創造について以下のように語った。

わたしは、自分の作品にフェミニスト的立場を代弁させたり、そこに政治的な意見を込めようとしたことはいちどもありません。でも、作品にあるものすべてが、わたしがこの文化の中で女として見てきたものから生まれていることも事実です。そういったもののある部分は、愛憎一体の関係にあります。たとえばお化粧や自分を魅惑的に着飾る事に夢中になりながらも、同時にそれを憎むというような心理。それは、好ましいお嬢様のようにふるまおうとすること、あるいはできるかぎりセクシーに自分をみせたり、最高に美しく装うとしながら、それと同時に自分を、そういうことを強いる構造にとらわれた囚人のように感じる、といった経験からきています。[xlviii]

彼女たちが主体的に苦痛をあらわし自律的にそこに表現したのはバシュキルツェフのように男性的な芸術を模倣したものではなく、イリガライが「鏡、その向こう側から」で示唆した『鏡の国のアリス』がつきぬけていったとする、いわば鏡の向こうの世界なのではないだろうか。[xlix]女性が「鏡」に自己を写す主体であったことは特に西欧においてこれまで一度もなく、女性は常に鏡そのものであった。しかし女性たちはそれまで見られ・消費されるモノとしてのみ機能してきた女の肉体に主体的攻撃性を与えることで、新たな視線を生みだす自律性をもった芸術を生みだした。

一見すると窃視症の男性的サディズム[l]の模倣のようである苦痛というテーマが、なぜ女性の主体に受け入れられえたのかについて、クリステヴァは“アブジェクト/おぞましきもの”という概念を用いて説明する。

私がそこに自分の姿を映してみる、もしくは自分を認知する、多かれ少なかれ美しいイメージは、アブジェクシオンの上に築かれており、常時監視するのを怠らぬ抑圧が弛むや、アブジェクシオンはこのイメージに亀裂を生じさせるのである[li]

アブジェクトの浄化の多様な様態――さまざまなカタルシス――がもろもろの宗教の歴史となる。その行きつくところは、宗教の手前にあり、かつ宗教の先にある卓越したカタルシスとしての芸術である。この角度から見ると、アブジェクトのなかに根を下ろし、アブジェクトを名指すことを通じてこれを浄化する芸術的経験は、宗教感情の本質的な構成分子と考えられる。[lii]

このようにクリステヴァは表象の記号化以前に潜むアブジェクトを、宗教的な次元に結びつけることで、おぞましさによるカタルシスが普遍的な人間体験であることを示した。また嫌悪感を引き起こす芸術であるアブジェクトが、男性側の支配的な視線を避け、女性のセクシュアリティの一方的な構築を阻止することについて示している。

女性芸術家たちの扱う苦痛というテーマは観者に調和をもたらすという芸術の位置づけにおいて矛盾しているが、女性の身体に能動性を付与し、父権制・ファルス中心主義的な男性支配の社会秩序で抑圧された女性の精神を浄化する役割を持っている。またこの能動性は客体化された女性の視線を奪還し、〈語られる〉ものから〈語る〉ものへと女性の身体を再定義する。「社会的、政治的な不公平を最も強く(そして詩的に)批判してきたのは女性のパフォーマンス・アーティストたちであろう。みずからがこうむった恥辱や痛み、不正を勇敢に公表してきたのも彼女たちである。彼女らの公表活動自体が、社会にカタルシスを与えたのだ」[liii]

Ⅲ 規範の打ち壊しと開放

1 女性たちを閉じ込める秩序について

したがって女性であるわたしたちは、自分たちに適していない形の秩序の中に閉じ込められてきたのである。わたしたちが存在するには、これらの形を壊すことが必要である。押し付けられた規範からの解放と言うこの身振りは、さまざまな結果を生む可能性がある。[liv]

女性たちが壊すべき「自分たちに適していない形の秩序」とは誰によって規定された、どのようなものであったとイリガライは考えたか。彼女は『ひとつではない女の性』10章「《フランスの女たちよ》、もう何の努力もしないで」で更に詳しく語っている。

あなたは、自分が、一人の男の、あるいは男たちすべての、私有財産か公有財産であると教えられてきた。家族の、部族の、時に共和国である国家の財産であると。それがあなたの喜びであると。ひとりの男の、または、すべての男たちの欲望に従わなければ、快楽を知ることはないのだと。快楽はあなたにとって常に苦痛に結びついているが、それがあなたの自然なのだと。自然に従わなければ、あなたは不幸になってしまうと。

しかし、あなたの自然は、奇妙なことに、常に男たちによってのみ定義されてきたのだ。男はあなたの永遠の教師だった。社会科学、宗教学、性科学においても。あなたの道徳の先生であり悪徳の先生だった。あなたが何か言い始める前に、あなたの欲求、欲望を教えてくれたのは男である。[lv]

“財産”という表し方をされているように、イリガライはこれまで女性の価値はすべて男性によってのみ規定されてきたものであると語る。またイリガライは男性によって女が扱われる世界を“女の市場”[lvi]と称し、いかに女性が男性の視線に規定化されてきたかを強調している。同4章「言説の権力、女性的なものの従属」においても、女性が男たちにより生産され、使用され、商品とされてきた社会秩序について言及し、その状況に女性が対抗する糸口について示唆する。

要するに、女性は、より一般的には、経済的・社会的・文化的な交換機能との関連で、女性特有の搾取状況に置かれています。女性は取引の対象としてしかこの交換に《参入し》ません。(略)しかし、女性の肉体――物質の搾取がなくなれば、社会を規定する象徴機能に何が起こるでしょうか。もし消費と交換の対象であり、必然的に失語症的な対象である女性が《語る主体》にもなったら、象徴機能や社会はどんな変化を被るのか。[lvii]

ファルス中心主義的社会のもと常に品定めされる客体であった女性が主体性をもつことに対し、イリガライは多くの有用性を見いだしていた。以下、女性が自らに適していない秩序を脱する手段についてフェミニズム・アートと照らし合わせて論じていく。

2 打ち壊しという行為

形だけの牢獄、首枷を壊せば、わたしたちに残った分の肉体を発見する。(中略)すでにコード化された形を打ち壊すことによって、女性は自分の本質とアイデンティティを再発見し、自分たちの形を見つけ、自分が何ものであるかに応じて開花することができる。[lviii]

ここでファルス中心主義的社会秩序のもと肉体的・精神的に虐げられてきた女性が、女性本来のアイデンティティを再発見するために必要な行為として、イリガライは“打ち壊し”という言葉を用いている。

先述してきた女性の芸術家たちは、男性的な欲望に供されるべく理想化され規範化され、あるいは女性嫌悪によって怪物化された「女性」の肉体を自らの手に取り戻すために、さまざまな芸術において女性の肉体を作品に登場させてきた。それはまさに、作り上げられた「女性」という枠組みを“打ち壊し”、その居場所を自らの手に取り戻すための試みだった。女性の経験や女性性を可視化・強調することに対して批判もあったが、シンディ・シャーマンをはじめとする多くの女性の作り手たちは、自己の身体を通した抑圧を、まさに女性の肉体を通したパフォーマンスとして表すことで、イリガライの示したようにそのアイデンティティや本質を再確認した。物言わぬ消費財であった女の身体がヘテロセクシュアル的な視覚表象への反旗を翻し、能動性を持つ主体としてのアイデンティティを取り戻す経緯において、既存の「女らしさ」というイメージの打ち壊しは不可欠なものであった。

3 女性と花のモチーフ

もっともこれらの女性の形はつねに未完成で、絶えず成長している。なぜなら女性は自分自身の体に住まいながら、成長し、開花し、受精し、みずから豊かになるからだ。しかし女性は、娘性と言う男のつくったイメージによって、ただ一つの花だけになることはできない。女性は彼女自身の娘性によって、一つの形で実現されることは決してない。もし女性が自分自身と生物界との親密さを保つならば、女性は絶えず生成し、何度も何度も「花開く」。[lix]

「女性」と「花」というモチーフは、どちらも若いうちは美しいが、次第に色あせ、死ぬ運命にあるという差別的な認識のもとで共通していた。しかしモダニズムの時代になると、この女性の身体と花というモチーフというテーマは、そうした性差別的な芸術の体制に異議を申し立てる場に変わった。そこで登場したのがジョージア・オキーフである。

“仮想フェミニズム美術館”の中でも最も重要なアーティストされたジョーキア・オキーフは、20世紀で最も裕福になったプロのアメリカ人女性画家であり、巨大な花の内部を描いた絵画と結びついた呪わしくも極端な大衆的人気とともに知られている。オキーフは直接に女性を画に描き込まないが、“花”を固定化された女の像に仕立てることで、女性性の実態の直接的で革命的な発露であると称賛された。自発的で、オキーフにおいてはほとんど無意識的な現れであったこの「女らしさ」は、ブルジョワ文化に行き渡っていた女性性のイメージとはきわめて異なっていたため、新たな女の自己表現として当時アメリカの批評家たちに受け入れられた。彼女が画面に描き出すのは、ステレオタイプで固定化されたイメージの「女性」ではない。バインシュタインのような前衛芸術家が見いだした先鋭的な可能性を、オキーフは具象と抽象の合間で表現することで、フェミニスト・アートに新たな身体表現を付与したのである。

彼女は女性と花の類似性を、女性の無意識的「花開き」や、豪奢さ、官能的な美しさとし、ファルス至上主義を超越する女性のセクシュアリティとして描き出した。彼女のプロジェクトにおいて、花というモチーフはまさに女性の身体の身代わりであった。花に似た有機的な形態と、官能的な色で描き出されたこの美術作品は、他者である男性の対象である女という幻想を越えて行くものだ。オキーフの作品には前衛作家的なおぞましさ/アブジェクシオンは露出していないが、女性によって開かれてはならなかった女性の身体を花というモチーフのもと開いたという点で他のフェミニスト・アートに共通する。オキーフは常に客体化されてきた花/女性という象徴に能動的な「花開き」を認めることで、自ら豊かになる事が出来るという女性の性質を絵画の内に表している。

結論

わたしたちは自分たちの作品のオリジナリティーを再び見いだすことができるし、またそうしなければならないと思う。わたしたちの作品は、わたしたち自身やわたしたちの世界、さらにわたしたちの上下左右の関係の感性的表現の創造に関して、とりわけ必要不可欠である。この創造こそ灰色で抽象的で分裂した今日の世界が必要とするものである。たとえ世界がわたしたちの作品を必要と認めるのに抵抗を示したとしても、わたしたちは世の中で自然的であるだけでなく精神的でもある生命への、女性の貢献、母の貢献というかたちで作品を完成することができるし、また完成する必要がある。このような意図において、わたしたちの作品の美は、まったく自然のままでいながら、自然から精神へ移る事を可能にする一つの媒介なのだ。わたしたちの特質はそこにこそ位置づけられるのではないだろうか。[lx]

パンドラが開けた箱が世界中に害悪をもたらし、キリスト教のイヴが失楽園を招いたように、ファルス中心主義的社会秩序のなか女性的な好奇心は危険なものとされてきた。箱のイメージは女性の身体の内側を連想させ、それは閉ざされたままでなければならず、決して女性によって開かれることがあってはならないものであった。

しかしモダニズムの時代以降、女性の身体というテーマは、こうした性差別的な表象の体制にむしろ意義を申し立てる場所に変わった。女性の芸術家が描いた女性の身体表象的作品を見る際、1972年リンダ・ノックリンが投げかけた「女は自分たちの言語を持たない国、美術という国において、いかに自分たちを知ることができるというのか」[lxi]という問いについて考えることは有用である。すなわち、自分たちの表象、あるいはその表象のための空間を持たないままに、女たちはいったいどうやって自分たちを知ることができるのかという申し立てについてである。ここで述べられた女性的なるものとは、社会学的または文化的に女性に帰せられていた伝統的特徴ではなく、また別の心的次元から来るものだ。ファルス中心主義的象徴界の範囲では、人間の主体性の一部をなすはずの女性的な次元は、未知で利用不可能なものとされ、それは当の女たちにとっても同じであった。女たちは、自らが属する文化において描かれることが許容されているイメージや言語以外に、自分自身について知ることを禁じられていたのである。しかしこれはモダニズムの時代以降、フェティッシュ化の破壊や女性の主体的視線の確立により、徐々にだが打破されてきている。

女性が視線をもつことを男たちがいかに脅威とみなしていたかは、視線で男を石に変えると怖れられたギリシャ神話の女怪物メデューサが象徴している。メデューサが恐怖の対象である所以は、髪の毛が蛇であるという外見性よりも、それが〈視線をもつ女〉だったことにある。男を吸い込み、石に変えてしまうメデューサの恐ろしさは彼女が男を見据える視線にこそあり、それは視線を獲得した女性がもつであろう威力を避けるがためであったといえよう。フロイト理論において視線は、視的欲動の能動的形式と受動的形式の観点から理論化されている。視的欲動は、世界の謎への問いに対する重要な役割を持つ。映画評論家ローラ・マルヴィは論文「視的快楽と物語的映画」で、視ることによる権力関係を発見し視線を本質的に男性のものとして提示した。彼女はまた能動性を持つ女・パンドラの例について以下のように語った。

要約すると、パンドラの図像学には神話の要素である三つの「クリシェ」がある。(a)謎としての女性性、(b)境界を侵犯する危険な存在としての女性性、(c)女性の身体の内部や外部として表される空間的、地勢的表現がそれである。このクリシェが道後反復であることを解明するために、これらの定式を改めてみよう。(a)パンドラの好奇心は、彼女自身の内側あるいは外側を見、さらに、箱およびそれが象徴する恐怖として比喩的に表象されている女性の身体の内部へと向かう境界侵犯的欲望を物語る。(b)フェミニストの好奇心は、パンドラと彼女の位相を新しい型や構造に変換し、その解読を通じて家父長制のエロティックな流通の症状を暴く。(c)フェミニストの好奇心は政治的・批判的・創造的な動力を生み出すことが出来る。[lxii]

女性が「他者」として女性的身体をひらくことは、女性の好奇心や内面を危険視され女を怖れることが女性嫌悪としてあらわれた特に西欧文化のもとで抑圧されてきた。しかしモダニスムの時代以降、時にはマグリットやマン・レイといった男性により女の身体の断片化が芸術としてあらわされ、記号化された「女らしさ」の解体がはじまると同時に、女性を視線を“受ける”側から“向ける”側に押し上げ、ファルス中心主義的で男性主体の社会を打ち壊すフェミニスト・アートが勃興した。それらの作品は時におぞましく観者に嫌悪感を抱かせるが、肉体的機能を喪失した女性像はフェティッシュでもエロティックでもなく、男性の視線を避け、父権的な表象体制の外へとのがれ出た。

また女性の身体は特に西欧の視覚表象の歴史の中、単なる欲望の対象としてだけではなく主流の理念を担うメタファーの器として利用されてきた。そのためさまざまな私的、公的な場面において主流のイデオロギーに利用されてきた女性の身体を、自らの手に取り戻すことも女性芸術家たちの重要なテーマであった。

以上女性芸術家の作品にみるフェミニズムについて、差異の文化における主体性の実践がもたらす女性消去的社会への貢献として述べてきたが、女性の作家や観者なるものを特殊なカテゴリーとして分けて考えることは、時として更に男女間の性差別を強化するものに終わるだろう。現にわれわれ自身も「イメージとしての女性像」から完全に解放されておらず、それは「イメージとしての男性像」も同様である。セクシュアル・レヴォリューションと呼ばれた1960年代から半世紀が経った現在われわれがフェミニズムについて語ろうとする際、そういった自らの在り方への自己矛盾の課題に加え、フェミニズムをヒステリーとして病理概念と訴えるフェミニズム批判者に対する態度も問われる。更に根本的な部分において、現状としてイメージ化以前の女性性がすでに否認の彼方に追いやられている以上、男性的視線が規定した「女」というイメージを剥いでいったとして、その先に「本来の女性」が幻術するなどという単純・楽観的な展望ももはや抱くことができないだろう。

しかしながら女性たちが主体として鏡の向こうの世界を描くことは、男性的な秩序にからめとられない主体としての女性の在り方を先導する。男性と同じくもちえたはずの視線を女性が取り戻し、またフェティッシュ化され消費される客体であった身体を奪還するとき、偽りの像は破壊され女性の視線は新たな地平に至るはずである。その先でフェミニスト・アートが、改めて芸術として調和とコミュニケーションをもたらすものとなる社会に向け、女性芸術家が差異の実践をしつづけることへの願いを以て結びとしたい。

*参考文献

リュス・イリガライ著 『差異の文化のために』浜名優美訳、りぶらりあ選書、1987

リュス・イリガライ著 『ひとつではない女の性』棚沢直子訳、勁草書房、1987

リュス・イリガライ著 『性的差異のエチカ』浜名優美訳、産業図書、1986

シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』中嶋公子、加藤康子訳、新潮社、1997

グリセルダ・ポロック著『視線と差異 フェミニズムで読む美術史』荻原弘子訳、親水社、1998

グリセルダ・ポロック著『女・アート・イデオロギー――フェミニストが読みなおす芸術表現の歴史』、荻原弘子、新水社、1992

竹村和子編著 『ジェンダー研究のフロンティア⑤ 欲望・暴力のレジーム 揺らぐ表象/格闘する理論』作品社、2008

マデリン・H・キャヴィネス著『視ること、スペクタクル、中世における女性の視覚化 そして視覚の構造』田中久美子訳、ありな書房、2008

越智和弘著 『女性を消去する文化』鳥影社・ロゴス企画部 、2005

熊倉敬聡、千野香織編『女?日本?美?:新たなジェンダー批評に向けて』慶應義塾大学出版会 、1999

神林恒道、仲間裕子編著『美術史をつくった女性たち:モダニズムの歩みのなかで』勁草書房 、2003.12

ショシャナ・フェルマン著『女が読むとき女が書くとき : 自伝的新フェミニズム批評 』下河辺美和子訳、勁草書房 、1998

『現代フェミニズム思想辞典 』ソニア・アンダマール、テリー・ロヴェル、キャロル・ウォルコウィッツ著 ; 奥田暁子監訳 ; 樫村愛子、金子珠理、小松加代子、明石書店、 2000

『美術手帖』(1976年10月号)美術出版社

『美術手帖』(2008年1月号)美術出版社

朝日新聞 2012年7月12日号

Wikipedia-http://ja.wikipedia.org/wiki/

[ii] リュス・イリガライ著 棚沢直子[ほか]訳『ひとつではない女の性』勁草書房、1987、pp.207-208

[iii] Phallocentrismファルス中心主義とは

この用語はラカン派精神分析から派生し、ファルスが必要なシニフィアンとして位置づけられ、女らしさを犠牲にして男らしさに特権を与えるという、家父長制の象徴的秩序を指し示している。フェミニスト評論家は、少女を「小さな男性」とし女性をペニス願望の「去勢された」犠牲者としてみるようなフロイト派の精神分析だけではなく、男性の言説に観られるようなファルス中心主義を脱構築する。(『現代フェミニズム思想辞典』p.264)

[iv] 1990年りぶらりあ選書・浜名優美訳

[v] pp.104-109

[vi] リュス・イリガライ著浜名優美訳『差異の文化のために』p.104

[vii] 『ひとつではない女の性』 p.216

[viii] (1858年-1884年) ウクライナ出身の女性画家・彫刻家・日記作家(Wikipediaより)

[ix] (1908年- 1986年)フランスの作家、哲学者。サルトルの事実上の妻。サルトルの実存主義に加担するとともに、フェミニズムの立場から女性の解放を求めて闘った。(Wikipediaより)

[x] シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』中嶋公子、加藤康子訳、新潮社、1997年、p.591-592

[xi] リンダ・ノックリン「なぜ女性の大画家は現れないのか」松岡和子訳(美術手帖1976年10月号)

[xii] グリセルダ・ポロック『視線と差異 フェミニズムで読む美術史』萩原弘子訳、親水社、1998年

[xiii] 同上 p.54

[xiv] (1841年- 1895年)マネの絵画のモデルとしても知られる、19世紀印象派の女性画家。男性中心の19世紀における女性画家ということもあって、フェミニズム研究でのアプローチが多い。(Wikipediaより)

[xv] (1844年- 1926年)。アメリカの画家・版画家。独特の力強いタッチで、母と子の親密な絆を、さらに、女性の社会的および私的生き方を、何度となく描き続けた。(Wikipediaより)

[xvi] Voyeurism 窃視とは

フロイトの精神分析では、窃視は窃視症、つまり覗き見しようとする欲望の能動的形態を意味する。それは、気付かれずに観ると言う一つの形式と共通して関わるものである。(『現代フェミニズム思想辞典』p.389)

[xvii] グリセルダ・ポロック『視線と差異 フェミニズムで読む美術史』p.78

[xviii] グリセルダ・ポロック『女・アート・イデオロギー――フェミニストが読みなおす芸術表現の歴史』、荻原弘子、新水社、1992年

[xix] 竹村和子編『欲望・暴力のレジーム 揺らぐ表象/格闘する理論』第二章グリゼルダ・ポロック著(中嶋泉訳)「性のヴィジョン 仮想フェミニズム美術館逍遥」p.47

[xx] 怪物的女性性 Monstrous feminineとは

この言葉は、その生殖力が恐怖を引き起こすような、ぞっとするような多産の母親像のイメージを指し示す。しかしフェミニストにとって、妊娠した醜い女性のイメージは両義的である。ジュリア・クリステヴァは、母の身体のアブジェクションに関する論文の中で、この両義性を論じている。(現代フェミニズム思想辞典p.228)

[xxi] (1887年- 1986年)20世紀のアメリカを代表する女性画家。夫は写真家のアルフレッド・スティーグリッツ。

70年にも及ぶ長い画歴のなかで、ほとんど風景、花、そして動物の骨だけをテーマとして描きつづけた。アメリカで(世界的にみても)抽象画を描きはじめた最初期の画家の一人でもあり、基本的には具象的モチーフにこだわりつつも、時おり抽象画も手がけ、生涯にわたって抽象への関心を抱き続けた。(Wikipediaより)

[xxii] (1896年- 1942年)戦間期にアメリカ合衆国で活躍した女性写真家。(同)

[xxiii] (1883年-1976年)最も有名なアメリカの女性写真家の一人。有名人の率直なポートレート写真、花のクローズアップ写真、ヌード写真などのシリーズで知られている。彼女の女性ヌード写真は性的興味から離れ、同性の目から見たモデルの個性、肉体の親密さや官能性をあらわにしている。(同)

[xxiv] (1882年- 1941年)イギリスの女性小説家、評論。20世紀モダニズム文学 の主要な作家の一人。(同)

[xxv] グリュックというフェミニストは確認できなかったが、ドイツに生まれ,チェコ(ボヘミア)で育ち,ウィーンとパリで活躍。18世紀のオペラ改革に重要な役割を担った、クリストフ・ヴィリバルト・グルック(1714-1787)を指すと考えられる。

[xxvi] (1906年- 1975年)アメリカ出身のジャズ歌手・女優。「黒いヴィーナス」の異名をとった。(同)

[xxvii] 『欲望・暴力のレジーム 揺らぐ表象/格闘する理論』 p.51

[xxviii] 同上 p.66

[xxix] 「わたしたちの美をどのように創造すべきか」p.105

[xxx] 『ひとつではない女の性』「質問録」p.179-181

[xxxi] 『美術史を作った女たち』 p.217

[xxxii] 模倣 Mimicyとは

男性中心主義者の言説の象徴領域を扱う退行ヘゲモニー戦略を表し、女性は女性を搾取するメカニズムを暴露するために、女性に押し付けられた女らしいスタイルをパロディ化する。(『現代フェミニズム思想辞典』p.221)

[xxxiii] 『ひとつではない女の性』「質問録」p.180

[xxxiv] 朝日新聞2011年7月12日号『りれーおぴにおん 女神からの自由研究』

[xxxv] 松井 冬子(まつい ふゆこ、1974年1月20日 - )日本画家。博士 (美術)。女性、雌に焦点を当て、主に幽霊、内臓、脳、筋肉といった人体、動物を題材に採った作品を発表している。(Wikipediaより)

[xxxvi] NHK ETV「痛みが美に変わる時」2008年4月20日放送

[xxxvii] (1948年-)日本のフェミニスト、社会学者。東京大学名誉教授。日本学術会議会員。(Wikipediaより)

[xxxviii] (1954年-)アメリカの写真家・映画監督。コスチュームを着けたセルフ・ポートレイト作品で有名。

[xxxix] 1941年-)ブルガリア出身のフランスの文学理論家で、著述家、哲学者。

[xl] (1901年 - 1981年)フランスの構造主義、ポスト構造主義思想に影響力を持った精神分析家。

[xli] Norman Bryson, ”House of Wax”, in Krauss p.218-222

[xlii] “House of Wax” p.221

[xliii] 『ひとつではない女の性』「質問録」p.174

[xliv] 〈血の侯爵夫人〉は、エルジェーべト・バートリという歴史上実在した人物である。十六世紀の現スロヴァキアの女城主として、650人もの若き娘たちを、ひたすら処女の生き血を浴びたいがために殺したとされる。

[xlv] 越智和弘著 『女性を消去する文化』鳥影社・ロゴス企画部 、2005、p.228

[xlvi] 同上 pp.152-150

[xlvii] 朝日新聞2011年7月12日『リレーおぴにおん 女神からの自由研究』

[xlviii] Fuku,noriko, Interview with Shermen, S.163

[xlix] 『ひとつではない女の性』「鏡、その向こう側から」p.1

フロイトによれば「性欲動の攻撃的な要素が独立し、誇張され、求愛を押しやる事で主役の位置につくことになったもの」であり、たいていの男に多かれ少なかれそなわる相手を征服しようとする攻撃的な傾向であるため、男性的な性質とされた。(『女性を消去する文化』p.148)

[li] Kristeva,1,3、枝川昌雄訳

[lii] Kristeva,1,6、枝川昌雄訳

[liii] Juno,Andrea & Vale,V, Angry Women,1991,S.4

[liv][liv] 「わたしたちの美をどのように創造すべきか」p.106

[lv] 『ひとつではない女の性』pp.265-266

[lvi] 同上p.223

[lvii] 同上p.103-104

[lviii] 「わたしたちの美をどのように創造すべきか」p.106,107

[lix] 同上p.107

[lx] 同上p.109

[lxi] Linda Nocklin, ”Eroticism and female Imagery in Nineteeth Century Art” p.11

[lxii] Laura Mulvey “Pandora’s Box : Topographies of Curiosity,”1996,p.61-62